私たちは、働く上で避けて通れない社会保険について考えています。特に「社会保険 いくら引かれる 16万 パート」というテーマは、多くのパートタイマーにとって重要なポイントです。月収16万円のパートタイム勤務の場合どの程度の金額が引かれるのかを具体的に理解することは、家計管理にも大きく影響します。

この記事では、社会保険料がどのように計算されるのか、またその背景について詳しく解説します。私たち自身もこの疑問を持っていたため、その答えを明確にすることが必要だと感じました。皆さんは自分の給与からどれだけが引かれると思いますか?正確な情報を知ることで、より賢い選択ができるはずです。このまま読み進めてみませんか?

私たちは、パートタイム労働者として16万円の給与を受け取る場合にどのように社会保険料が計算されるかを理解することが重要です。社会保険は、健康保険や年金など、多くの利点を提供しますが、その分、給与から差し引かれる金額も気になるところです。このセクションでは、具体的な計算方法について詳しく説明していきます。

社会保険料の内訳

社会保険料には主に以下の項目が含まれています:

- 健康保険料: 医療費用をカバーするためのもの。

- 厚生年金: 老後の年金支給に関連する部分。

- 雇用保険: 失業時の保障を目的としたもの。

これらはすべて合わせて月々の給与から控除されるため、それぞれどれくらい引かれるか理解しておく必要があります。一般的には、これらの合計で約14%程度が給与から控除されます。ただし、この率は加入している制度や地域によって異なることがあります。

16万円の場合の具体的な控除額

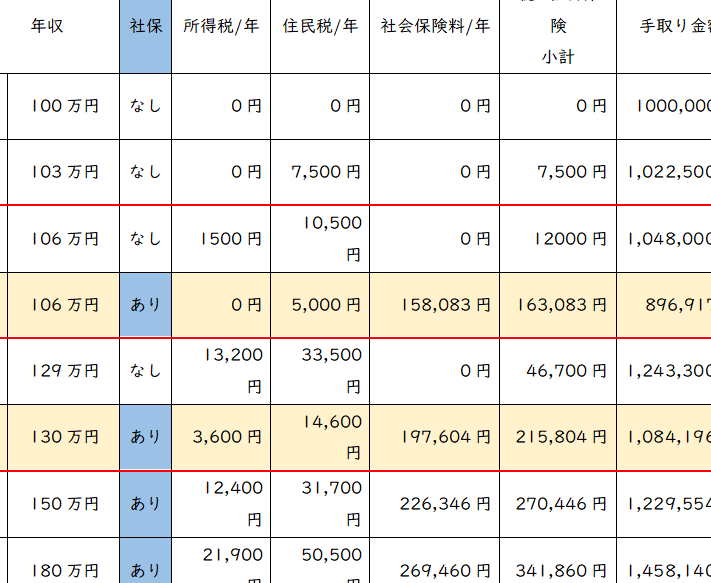

以下は、16万円の場合に想定される社会保険料控除額です。この表をご覧ください。

| 項目 | 金額(円) |

|---|---|

| 健康保険料 | 8,000 |

| 厚生年金 | 10,000 |

| 雇用保険料 | 1,600 |

| 合計控除額 | 19,600 |

このように、私たちが実際に受け取る手取り額は16万円から19,600円引いた116,400円となります。ここで注意したい点は、各項目ごとに適用される税率や条件によって変動する可能性があるということです。そのため、自分自身で正確な計算を行う場合には最新情報を確認しておく必要があります。

パートタイム労働者の社会保険料とは

私たちがパートタイム労働者として働く際、社会保険料は給与に直接影響を与える重要な要素です。特に、16万円の給与の場合には、その控除額がどのようになるかを正確に理解することで、手取り額を把握しやすくなります。このセクションでは、パートタイム労働者として支払う社会保険料について詳しく見ていきます。

社会保険料の基礎知識

社会保険料は、以下の主要な項目から構成されています:

- 健康保険: 医療サービスを受けるための費用負担を軽減します。

- 厚生年金: 老後に受け取る年金の財源となります。

- 雇用保険: 失業時に一定期間支援される制度です。

これらの保険料は、私たちが安心して生活するための重要な保障ですが、その分給与から引かれることになります。一般的には、この合計が約14%程度であることが多いですが、それぞれの加入状況によって異なる場合があります。

控除率とその変動要因

具体的には、私たちが実際にどれほど社会保険料を支払うかという点について考慮すべき要因はいくつかあります。例えば:

- 地域ごとの医療費用や年金制度

- 雇用形態や勤務時間

- 加入している健康保険組合や企業年金制度

これら全てが影響しあって、最終的な控除額が決まります。そのため、自分自身の場合は最新情報を確認しながら計算することが大切です。

実際の控除額例

次に、16万円の場合に想定される具体的な社会保険料控除額をご紹介します。この表をご覧ください。

| 項目 | 金額(円) |

|---|---|

| 健康保険料 | 8,000 |

| 厚生年金 | 10,000 |

| 雇用保険料 | 1,600 |

| 合計控除額 | 19,600 |

このように16万円から19,600円引いた116,400円が手取りとなり、この内訳と各項目ごとの比率を押さえておくことで、自身のお財布事情もより明確になるでしょう。

16万円の給与に対する具体的な控除額

16万円の給与に対する具体的な社会保険料の控除額を理解することは、パートタイム労働者として私たちがどれだけの手取りを得るかを計算する上で非常に重要です。実際にどれほど引かれるかを知っておくことで、生活設計もしやすくなります。このセクションでは、具体的な控除額について詳しく見ていきます。

各項目別の控除額

以下は、16万円の給与から引かれる主な社会保険料項目とその金額です:

| 項目 | 金額(円) |

|---|---|

| 健康保険料 | 8,000 |

| 厚生年金 | 10,000 |

| 雇用保険料 | 1,600 |

| 合計控除額 | 19,600 |

これらの控除が行われた後、私たちが受け取る手取りは116,400円となります。この内訳を見ることで、自分自身のお財布事情がより明確になります。また、各項目ごとの比率についても把握しておくと、自身の経済状況をよりよく理解できるでしょう。

実際の影響と考慮事項

SNSや友人・知人との会話で聞いた情報とは異なる場合がありますので、自身の場合には最新情報を確認することが重要です。地域によって医療費用や年金制度も異なるため、その点にも注意しましょう。また、一部の企業では独自の福利厚生制度があり、それによって社会保険料にも影響を与える可能性があります。

A partir de los datos analizados, es fundamental estar bien informado sobre cómo se calculan estos importes y cómo pueden cambiar dependiendo de diversos factores. Esta comprensión no solo nos ayuda a conocer nuestro salario neto, sino que también nos permite planificar mejor nuestras finanzas personales.

社会保険料を軽減するためのポイント

社会保険料を軽減するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。特にパートタイム労働者としては、限られた時間内での収入を最大限に活用するために、減少できる費用について理解しておく必要があります。このセクションでは、具体的な方法や注意点を見ていきましょう。

給与の調整

まず考慮すべきは、自身の給与設定です。例えば、月給が16万円の場合、その額から引かれる社会保険料が決定します。しかし、もし可能であれば、契約内容を見直し、小幅ながらも時給を上げたりすることで手取り額を増やせる場合があります。この際には以下の点にも留意しましょう:

- 昇給交渉による時給アップ

- 勤務時間の調整による総支給額の増加

- 他職種との兼業など多様な収入源確保

扶養控除の活用

また、扶養家族がいる場合は扶養控除も忘れてはいけません。自分自身だけでなく家族全体で税制優遇措置を受けられる可能性があります。具体的には次のようなメリットがあります:

- 配偶者控除や子ども手当などによる経済的サポート

- 年末調整時に受け取れる還付金の増加

- 社会保険料率への影響(低所得層向け)

福利厚生制度の確認

さらに、自社独自の福利厚生制度についても確認しましょう。一部企業では健康診断や各種手当が充実しているため、それらを利用することで間接的に社会保険料負担軽減につながります。また、その際は以下についてチェックしてください:

- 出産育児休暇や介護休暇制度があるかどうか

- 企業独自の健康促進プログラムとその利点

- AIG等外部団体との提携サービス利用可能性

これら全てを考慮しながら、自分自身とその家族にとって最適な選択肢を見つけ出すことが大切です。社会保険料について正しく理解し、有効に軽減することで私たちの日常生活にも好影響が期待できるでしょう。

他の手当や控除との関係性

社会保険料の負担を考える際、を理解することが不可欠です。特にパートタイム労働者の場合、限られた収入の中でどのように税制優遇措置や手当が影響を及ぼすかを把握することで、より効率的な経済管理が可能となります。このセクションでは、具体的な例や注意点について説明します。

手当とその影響

まず、各種手当について考えてみましょう。例えば、交通費支給や食事手当などは基本給とは別に支給されるため、それらも総収入としてカウントされます。しかし、このような手当は社会保険料計算には含まれない場合が多く、その結果、自分自身の実質的な所得を増加させる要因となります。以下は代表的な手当の例です:

- 通勤手当:一定額まで非課税とされるため、有利に活用可能。

- 住宅手当:企業によって異なるが、一部は非課税扱い。

- 家族手当:扶養している家族数に応じて支給される場合あり。

控除との関係性

次に考慮すべきは控除制度です。扶養控除や医療費控除など、多くの種類があります。これらの控除は年末調整時に適用されるため、その年の所得税額にも大きく影響します。特に扶養家族がいる場合には、自分だけでなく家族全体で受けられるメリットがあります。また、以下も重要なポイントです:

- 配偶者控除によって家庭全体としての納税負担軽減。

- 特定疾患への医療費控除による還付金増加。

このように、について深く理解することで、私たちパートタイム労働者もより良い経済状況を築いていけます。それぞれの制度を上手く活用しながら、自分自身とその家族への影響を最小限に抑える工夫が求められるでしょう。