私たちは日々の生活の中で、さまざまな制度や仕組みに支えられています。その中でも、社会保険とは具体的に何ですか?という問いは、多くの人々にとって重要なテーマです。社会保険は、私たちが健康で安心した生活を送るための基盤となる制度です。

この記事では、社会保険とは具体的に何ですか?という疑問を深掘りし、その内容や目的について詳しく解説します。私たち自身がどのようにこの制度を利用し利益を得ているのか理解することは、とても大切です。この知識は、未来の生活設計にも役立つでしょう。

さてあなたは、社会保障制度が実際にどのような形で私たちの日常生活に影響を与えていると思いますか?次章ではその詳細について見ていきましょう。

社会保険とは具体的に何ですか?その基本的な概念

社会保険とは、私たちの生活において重要な役割を果たす制度であり、国民がさまざまなリスクから保護されるための仕組みです。この制度は、主に健康保険、年金保険、失業保険などを含んでおり、それぞれが異なるニーズに応じて設計されています。私たちはこの制度によって、多くの経済的負担を軽減し、不測の事態にも対応できるようになります。

社会保険の基本的な目的

社会保険にはいくつかの基本的な目的があります。以下にその主要な目的を示します。

- リスク対策: 病気や事故、老後など不確実性が高い状況に備えるため。

- 所得保障: 失業時や障害発生時でも最低限の生活水準を維持できるよう支援すること。

- 医療サービスへのアクセス: 健康管理と治療を受けやすくすることで、公衆衛生向上につながる。

これらの目的は相互に関連しており、一つが他の側面を強化する役割も果たしています。例えば、健康保険によって病気予防が促進されれば、その結果として労働力人口も安定します。このように社会全体として見てもメリットがあるといえます。

社会保険と個人

私たち一人ひとりは、この社会保険制度から直接恩恵を受けています。具体的には以下のようなケースがあります。

- 医療費負担軽減: 医者にかかる際、高額な医療費用も一定割合で助成されます。

- 年金支給: 定年後には過去の納付実績に基づいた年金が支給され、老後生活が安定します。

- 失業手当: 突然仕事を失った場合でも、一時的ながら収入保障があります。

こうした利点は市民生活だけでなく、日本全体の経済活動にも寄与しているため、我々自身だけでなく社会全体として非常に重要です。

社会保険の種類とそれぞれの役割

私たちが生活する中で直面する様々なリスクに対処するため、社会保険制度にはいくつかの種類があります。それぞれの保険は特定の目的や役割を持っており、国民全体の福祉向上に寄与しています。以下では、主な社会保険の種類とその役割について詳しく見ていきます。

健康保険

健康保険は、病気や怪我に対して医療サービスを受ける際に必要となる費用を軽減するための制度です。この保険に加入することで、医療機関での診察や治療費が一定割合で助成され、市民は安心して医療サービスを利用できます。また、定期的な健康診断などもカバーされることが多く、予防医学にも貢献しています。

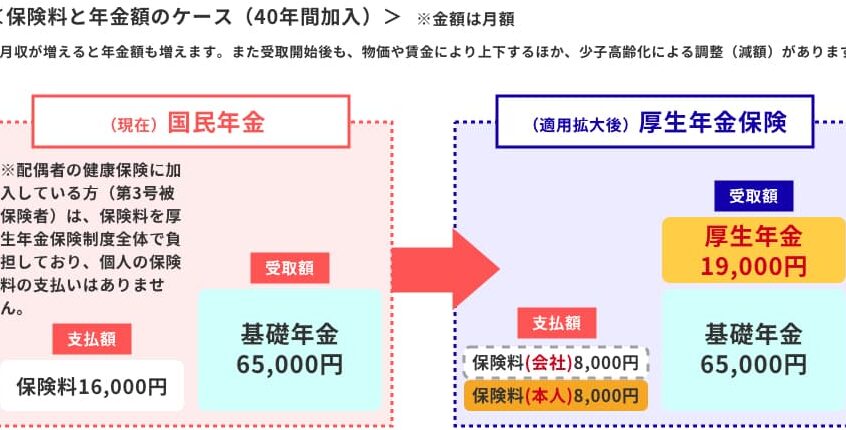

年金保険

年金保険は、高齢になった時や障害によって働けなくなった場合に収入を保障するものです。私たちは現役時代に納付した年金保険料に基づいて老後に年金を受け取ります。この制度によって、多くの人々が退職後も安定した生活水準を維持できるようになっています。

失業保険

失業保険は、不測の事態で仕事を失った際、一時的な収入保障を提供します。この制度のおかげで、新しい職場を探す間も最低限度の生活が可能になります。失業期間中には再就職支援サービスなども利用でき、自立への道筋が整えられます。

各種社会保険は、このように異なるニーズに応じて設計されており、その相互作用によって私たちの日常生活や経済活動全体にも大きな影響を与えています。

社会保険制度の目的と重要性

私たちの生活において、社会保険制度は非常に重要な役割を担っています。その目的は、国民が直面するさまざまなリスクから守ることです。特に、病気、失業、高齢化など不測の事態による経済的負担を軽減し、人々が安心して生活できる環境を提供することが求められています。このような制度が整っていることで、個人や家庭の経済状況が安定し、社会全体の福祉向上にも寄与します。

社会的保障

社会保険制度は、多くの場合「社会的保障」と呼ばれます。この概念には以下の要素が含まれます:

- 健康管理:医療サービスへのアクセスを確保し、市民の健康を維持。

- 所得保障:失業や障害によって収入源が断たれた場合でも最低限度の生活水準を支える。

- 老後対策:年金制度により高齢者に安定した収入を提供。

これらはすべて相互に関連しており、一つずつ機能することで全体として効果を発揮します。例えば、健康保険によって得られる医療サービスは、高齢期や障害時にも重要であり、その結果として年金受給者も健康で活き活きとした生活を送れる可能性があります。

経済活動への影響

また、社会保険制度は経済活動にも大きな影響を与えています。企業も従業員への福利厚生としてこれらの保険に貢献することで、生産性向上や労働環境改善につながります。このように、私たち一人ひとりだけではなく、日本全体の経済システムにも良好な循環を生み出しています。

このような背景から、「社会保険とは具体的に何ですか?」という問いには、この制度が私たちの日常生活及び未来設計にどれほど密接に関わっているかという答えがあります。それゆえ、この制度への理解と正しい利用法について知識を深めることは、大変意義あることと言えるでしょう。

日本における社会保険の歴史と発展

日本における社会保険制度は、戦後の復興期から徐々に整備されてきました。1947年には、国民健康保険法が制定され、全ての国民が医療サービスを受けられる基盤が形成されました。この時期から始まった社会保険制度は、その後もさまざまな改正や追加が行われながら発展してきています。

初期の取り組みと変遷

最初の社会保険制度は1922年に施行された「労働者災害補償保険法」であり、主に労働者を対象としたものでした。この法律によって、労働中の事故による損失を補償する仕組みが導入されました。その後、1959年には「厚生年金保険法」が成立し、高齢者への支援体制も強化されました。これらの初期段階では、多くの場合企業単位で運営されていましたが、それでも国としての責任感が徐々に高まりつつありました。

現代社会との調和

1980年代以降、日本経済は急速な成長を遂げた一方で、高齢化問題や少子化といった新たな課題にも直面しました。これに対応するため、2000年代には介護保険制度が導入され、高齢者やその家族を支える枠組みが充実しました。また、近年では非正規雇用者やフリーランス向けの保障拡充も議論されています。これらは、「社会保険とは具体的に何ですか?」という問いへの答えとして、多様性と包括性を持つ重要な要素となっています。

| 年度 | 主要な施策・法律 |

|---|---|

| 1947年 | 国民健康保険法制定 |

| 1959年 | 厚生年金保険法成立 |

| 2000年 | 介護保険制度導入 |

このように、日本における社会保険制度は時代とともに進化し続けています。そして私たち一人ひとりの日常生活だけでなく、未来計画にも大きく関わっています。そのため、この歴史を理解し、自分自身の生活設計にも活かすことが求められるでしょう。

社会保険への加入方法と手続き

私たちが社会保険に加入する方法は、一般的にはいくつかのステップを踏むことで実現できます。まず最初に、自分がどの種類の社会保険に該当するかを確認することが重要です。日本では、主に「健康保険」と「年金制度」に大きく分けられますが、それぞれ自営業者や雇用者によって異なる手続きがあります。

加入の流れ

- 対象の確認: 企業で働いている場合は、その会社が提供している健康保険や厚生年金に自動的に加入します。一方、自営業者やフリーランスの場合は、国民健康保険と国民年金への加入を検討する必要があります。

- 必要書類の準備: 加入申請には以下の書類が一般的に必要です。

- 身分証明書(運転免許証など)

- 所得証明書または給与明細

- その他、各種申請書

- 申請手続き: 書類を揃えたら、市区町村役場や勤務先の人事部門で手続きを行います。特に国民健康保険の場合、役所で直接申し込むことが求められるため注意が必要です。

- 受理と確認: 手続き後、数週間以内に加入通知書などが届くので、それを確認し、正しく登録されているかチェックしましょう。

特別なケース

- 転職時: 職場を変える際には、新しい職場で再度社会保険への加入手続きを行う必要があります。この場合、前職場から発行される離職票も重要な要素となります。

- 育休や産休中: 育児休業や産前産後休業中でも一定条件下では社会保険料の軽減措置がありますので、自身の状況についてよく理解しておくことが肝心です。

このような手続きを経て私たちは、日本国内で安心した医療サービスと老後生活資金を確保できるようになります。これも、「社会保険とは具体的に何ですか?」という問いへの答えとして、人々の日常生活と密接につながっています。