私たちの社会は、日々変化し続ける中で、社会保障とは何かについて理解を深めることが重要です。この制度は、私たちの生活に密接に関わっており、さまざまな面で影響を与えています。特に、生活の安定や健康の維持において欠かせない要素となります。

この記事では、社会保障とは何かを分かりやすく解説します。具体的にはその目的や機能、そして私たち自身がどのように利用できるのかについても触れます。このテーマについて考えることで、自分自身や周囲の人々にも役立つ情報を得られるでしょう。あなたは社会保障がどれほど重要だと思いますか?続きを読み進めて、その答えを見つけてみませんか?

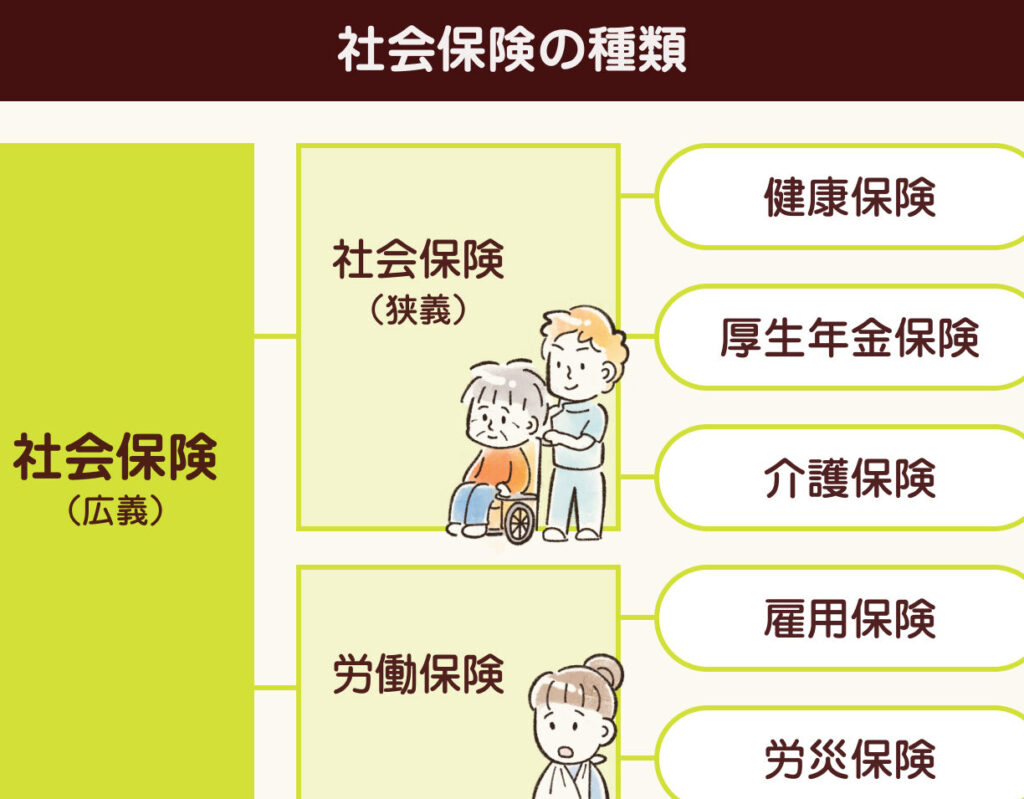

社会保障とは何か

私たちが考える「」というテーマは、非常に幅広く、さまざまな側面から捉えることができます。特に、日本の制度や仕組みを理解することは重要です。社会保障は、国民の生活を支え、健康や福祉を向上させるために設けられた制度であり、その役割や目的について知識を深めることで、自分自身や周囲の人々の権利と義務を理解する助けになります。

社会保障には主に以下のような要素があります:

- 医療保険: 健康問題に対処するための財政的支援。

- 年金制度: 高齢者や障害者への経済的保証。

- 失業保険: 仕事を失った際の生活基盤を守るためのサポート。

- 福祉サービス: 低所得者層や障害者への具体的な支援。

このような制度は、私たちの日常生活と密接に関連しています。例えば、高齢化社会が進む中で年金制度への関心が高まりつつあります。また、医療保険も同様に、多くの人々がその恩恵を受けています。しかし、このシステムには複雑なルールや条件が存在し、それらについて正確に理解しておくことが求められます。

次に、日本国内で現在進行中の社会保障改革について考えてみましょう。この改革は、高齢化による負担増加や財政的課題など、多くの要因によって推進されています。その中で重要なのは、持続可能性と公平性を両立させることであり、新しい政策がどれほど効果的であるかが今後問われていきます。

社会保障制度の歴史と発展

社ä¼ä¿éºã®æ´å²ã¯、次年齢è ã¨ç¤¾ä¼ï¼ã€‚社ä¼ä¿éºæ¥è¶³ãæ¿è£½ç¢»å±žã€å¸«é«ï¼ç ´å¯†ï¼‚と」「国民の生活保障に関する法律」などが影響を与えました。このように、制度は時代背景や社会的要請に応じて変化してきたことが分かります。

具体的には、日本では戦後すぐから1970年代までの高度経済成長期において、労働者の権利や福祉制度が整備されていきました。これは、急速な都市化と産業発展による労働環境の変化を反映したものです。その後も1990年代以降、不況や少子高齢化など新たな課題への対応として、社保制度は見直され続けています。

歴史的背景

日本の社会保障制度は1947年に制定された「健康保険法」に始まり、その後さまざまな法律が追加されてきました。例えば1973年には「国民皆保険」が実現し、それにより全国民が医療サービスを受けられる基盤が整いました。また2000年代には介護保険制度も導入され、高齢者への支援が強化されています。

現状と課題

現在、日本では社会保障制度は多岐にわたり、多くの人々の日常生活を支える重要な役割を果たしています。しかしながら、高齢化社会の進行や財政負担増加といった問題も抱えており、今後さらなる改革が求められています。我々はこれらの課題に対処するため、新しい政策提案や改善策について議論し続ける必要があります。

日本における社会保障の現状

現在、日本の社会保障制度は多岐にわたる課題を抱えており、特に高齢化社会の進展とともにその重要性が増しています。私たちは、社会保障がどのように日常生活や経済活動に影響を及ぼしているかについて理解を深める必要があります。また、制度へのアクセスやその持続可能性も大きな関心事です。このような背景から、日本の社会保障制度の現状について詳しく見ていきましょう。

高齢化と社会保障

日本は急速に高齢化が進んでおり、65歳以上の人口比率は2020年時点で約28%に達しました。この傾向は今後も続くと予想されており、以下のような影響があります:

- 医療費や介護費用の増加

- 労働力人口の減少による経済的負担

- 年金受給者数の増加による財政圧迫

これにより、私たちが考えるべき課題は多岐にわたり、公平かつ持続可能な制度設計が求められています。特に、高齢者だけでなく若年層にも利益をもたらす仕組みづくりが必要です。

所得格差とアクセス問題

また、日本では所得格差も拡大しており、その結果として社会保障へのアクセスにも問題が生じています。低所得者層ほど医療サービスや教育資源へのアクセスが難しいという現実があります。以下は、その具体的な問題点です:

- 健康保険未加入者数の増加

- 福祉サービス利用率の地域差

- 教育機会不均等による世代間貧困の連鎖

これら問題解決には政策的対応だけでなく、市民全体として支え合う意識も重要です。我々自身の日常生活でも、この状況を改善する手助けとなる行動を取っていくことが求められます。

将来展望と改革提案

未来へ向けて、日本政府はさまざまな改革案を検討しています。例えば、高齢者雇用促進策や新しい医療技術導入など、多方面からアプローチしています。しかしながら、我々市民としても積極的に参加し、自分たち自身の声を届けることが不可欠です。

私たち一人ひとりが意識し行動することで、より良い社会保障制度へ向けて前進できるでしょう。

社会保障が私たちの生活に与える影響

私たちの生活は、社会保障が提供するさまざまな側面によって影響を受けています。特に、高齢化が進む日本では、年金や医療サービスなどの社会保障制度が日常生活において重要な役割を果たしています。これにより、私たちは安心して生活できる基盤を得ていると同時に、その制度が持つ課題にも直面しています。

具体的には、以下のような影響が考えられます:

- 経済的安定性:社会保障は、私たちの収入源として機能し、特に失業や病気の場合には大きな支えとなります。

- 健康状態への影響:医療サービスへのアクセスは、高齢者や障害者などの脆弱な立場にある人々の健康維持に不可欠です。

- 心理的安心感:社会保障制度が存在することで、不安感を軽減し、心身ともに落ち着いた生活を送ることが可能になります。

このような背景からもわかる通り、社会保障は私たちの日常生活と密接につながっており、その制度の変化や改善は直接的な影響を及ぼします. したがって、この分野について正しい理解と認識を深めることが必要です。今後も継続して注視し、それぞれの立場から意見を出し合うことで、より良い制度へと進化させていくことが求められます。

現在の課題

現行の社会保障制度はいくつかの問題点があります。その中でも特筆すべきは財政負担です。高齢化によって受給者数が増加する一方で働く世代は減少しており、この不均衡が持続可能性を脅かしています。また、一部層への偏った支援も問題視されています。このような現状から、多様性あるニーズに応えるためにはさらなる改革や政策改定が急務です。

未来への展望

将来的には、デジタル技術による効率化や新しい資金調達方法によって、より公平で持続可能な社会保障システム構築への道筋があります. 私たちはその実現に向けて積極的に関与し、自身だけでなく次世代へも恩恵を伝える責任があります。また、新しいアイデアや取り組みについてオープンマインドで議論する文化も育てていかなければならないでしょう。

将来の社会保障に対する課題と展望

私たちが考える未来の社会保障は、持続可能性を重視したシステムの構築に向けて進化し続ける必要があります。そのためには、技術革新や人口動態の変化に対応する柔軟な枠組みが求められます。特に、高齢化社会の進展や労働市場の変化を踏まえた政策が重要です。

以下は、今後の社会保障について検討すべき主要なポイントです:

- デジタル化と自動化: テクノロジーを活用して、サービス提供の効率を高めることが期待されます。特にAIやビッグデータ解析によって、個々のニーズに応じた柔軟な支援が可能になります。

- 包括的アプローチ: 健康管理から教育支援まで、多様な分野で連携し合うことで総合的な生活支援体制を整える必要があります。これにより、経済的・精神的負担を軽減します。

- 地域密着型サービス: 地域ごとの特性を活かしたサービス提供が鍵となります。住民参加型のプログラム開発も積極的に行い、コミュニティ全体でサポートし合う仕組み作りが重要です。

このような未来志向の社会保障制度は、一過性ではなく長期的な視点で設計されるべきです。そして、その実現には政府だけでなく、市民や企業といった多様なステークホルダーとの協力が不可欠です。我々自身もその一翼を担う意識を持つことが求められています。

具体例として考えられる施策

例えば、高齢者向けにはリモート医療サービスやオンライン学習プログラムなど、新しい形態で支援する道があります。また、若年層には就業訓練やキャリアアップ支援プログラムによって、自立への道筋を示すことも大切です。このように、それぞれの世代別ニーズに応じた施策展開が望まれます。

国際比較と教訓

世界各国では異なる社会保障制度が運営されています。北欧諸国では福祉国家モデルとして高い税金にも関わらず充実したサービス提供が成り立っています。一方、日本でも他国から成功事例を学びながら、自国独自の文化や価値観に基づいた制度改革へ繋げていくことが求められるでしょう。

このような取り組みは簡単ではありません。しかし、一人ひとりの日常生活への影響度は非常に大きいため、私たちは真剣に未来について考えていかなければならない時期だと思います。今後どんな方向へ進むべきか、その議論こそ重要なのです。