私たちは、国民健康保険 葬祭費 いつ振り込まれるかについての重要な情報を提供します。この制度は多くの人々にとって心強いサポートとなりますが、葬祭費が実際に振り込まれるタイミングについては疑問を持つ方も多いでしょう。私たちはその詳細を明らかにし、スムーズな手続きをサポートします。

葬祭費は、故人を偲ぶための大切な資金です。しかし遺族が直面する感情的な負担の中で、いつこの支援金が振り込まれるかは非常に重要です。私たちと一緒に、このプロセスを理解し安心して準備できるようになりましょう。果たして 国民健康保険 葬祭費 いつ振り込まれるのか気になりますよね。詳しく見ていきますのでお楽しみに。

国民健康保険 葬祭費 いつ振り込まれるのか

国民健康保険の葬祭費が振り込まれるタイミングは、申請手続きが完了してから決定されます。具体的には、必要書類を提出し、審査が行われた後に振り込みが実施されるため、その期間はケースバイケースで異なります。一般的に、申請から振り込みまでの所要時間は約1ヶ月程度ですが、状況によってはそれ以上かかることもあります。

振り込みまでの流れ

私たちが理解しておくべき重要なステップとして、以下の流れがあります。

- 必要書類の準備: 葬祭費を受け取るためには、死亡証明書や葬儀費用の領収書などの提出が求められます。

- 申請手続き: 書類を揃えたら、市区町村役場へ直接提出します。

- 審査: 提出された書類に基づいて審査が行われ、不備や問題がないか確認されます。

- 振り込み通知: 審査が終了次第、結果とともに振り込まれる金額について通知があります。

- 振り込み実施: 通知後、一週間以内に指定口座へ入金される場合が多いです。

これらのステップを念頭に置くことで、自分たちの状況を把握しやすくなります。また急ぎの場合でも適切な対応を取りやすくなるでしょう。

葬祭費の申請方法と必要書類

葬祭費を申請する際には、特定の手続きと必要書類があります。適切に準備を行うことで、スムーズな申請が可能になります。まずは、葬祭費の申請方法について詳しく見ていきましょう。

申請方法

- 死亡証明書の取得: 亡くなった方の死亡証明書を医療機関や役所から取得します。この書類は必須となりますので、最初に用意しておくことが重要です。

- 葬儀費用の領収書: 実際に支払った葬儀費用を証明するために、領収書や請求書も必要です。これらは正確な金額を確認するためにも欠かせません。

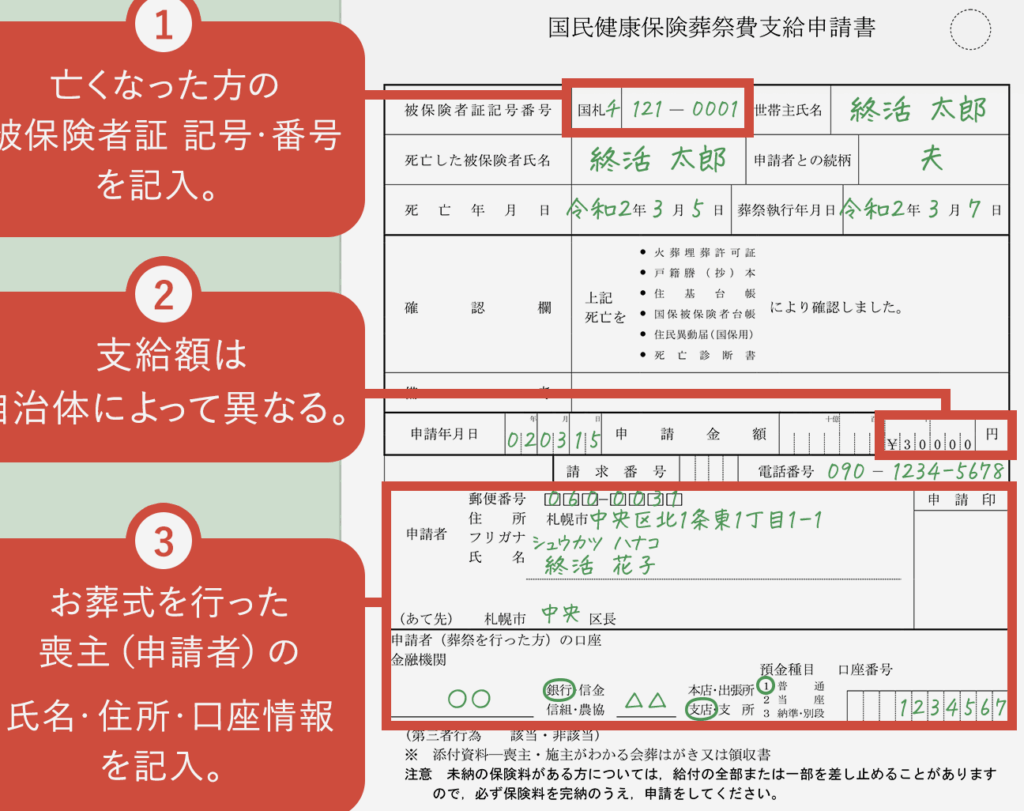

- 申請フォームの記入: 各市区町村で提供される指定の申請フォームに必要事項を記入します。このフォームには故人情報や葬儀内容などが含まれます。

- 提出先への持参または郵送: 準備したすべての書類を市区町村役場へ直接持参するか、郵送で提出します。郵送の場合は追跡できる方法で送ることが推奨されます。

必要書類

以下は、国民健康保険による葬祭費申請時に必要となる主な書類です:

- 死亡証明書

- 葬儀費用に関する領収書

- 申請フォーム(自治体によって異なる)

- 故人との関係性がわかる証明(例:戸籍謄本)

これらの資料を整えることで、私たちは迅速かつ円滑に「国民健康保険 葬祭費 いつ振り込まれる」状況へと進むことができます。また、不備なく提出することが審査期間短縮につながりますので、注意深く確認しましょう。

振り込みまでの期間と流れ

私たちが国民健康保険の葬祭費を申請した後、実際に振り込まれるまでの期間や流れについて理解しておくことは非常に重要です。申請から振り込みまでのプロセスを把握することで、予想外の遅延を避けることができます。

通常、葬祭費の振り込みには以下のような流れがあります。

- 申請書類の審査: 提出された書類が受理されると、市区町村役場で審査が行われます。この審査には数日から数週間かかる場合があります。書類に不備があった場合は、さらなる時間を要する可能性がありますので注意しましょう。

- 振り込み決定通知: 審査が完了すると、結果について通知があります。この通知には支給額や振り込み予定日なども記載されています。これにより、私たちはいつ入金されるかのおおよその目安を知ることができます。

- 振り込み手続き: 振り込み予定日に指定口座へ葬祭費用が送金されます。多くの場合、この手続きは自動的に行われるため、自ら何か特別なアクションを起こす必要はありません。ただし、一部地域では異なる手続きを要求されることもありますので、その点も確認しておくと安心です。

次に、具体的な振込期間について見ていきましょう。今年度中であれば、多くの場合、申請から約2〜4週間内に処理されることが一般的ですが、それぞれの自治体によって多少異なる場合があります。例えば、大都市圏ではスムーズな処理が期待できる一方、小規模な自治体では時間を要することもあるため、自分たちの地域特有の情報を事前に調べておくと良いでしょう。また、不明点や心配事については早めに窓口へ問い合わせてみることをおすすめします。それによって安心感につながりますし、必要なサポートも得られるでしょう。

葬祭費に関するよくある疑問

私たちが国民健康保険の葬祭費について知っておくべき重要な疑問を以下にまとめました。これにより、申請や振り込みに関する不安を解消し、スムーズに手続きを進められるようになります。

葬祭費は誰が受け取ることができますか?

基本的には、葬祭費は故人の親族や遺族が受け取ることができます。具体的には、配偶者や子供、兄弟姉妹などの近親者です。ただし、申請時には必要書類として、その関係性を証明するもの(戸籍謄本など)が求められる場合がありますので注意が必要です。

申請後に振り込まれない場合はどうすればいいですか?

万が一、申請後一定期間経過しても振り込みが確認できない場合は、市区町村役場へ問い合わせることをおすすめします。不備や追加情報の要求などで遅延している可能性がありますので、自身の状況を早めに確認することが重要です。また、不明点を明確に伝えることで迅速な対応につながります。

他の支援制度と併用できるか?

葬祭費と他の支援制度との併用についてですが、多くの場合、複数の制度から支援を受けることは可能です。しかし、それぞれの制度によって条件や手続き方法が異なるため、詳細について事前に調査し、自分たちに最適なサポートを見つけることがおすすめです。特定条件下では併給制限もあるため注意しましょう。

他の支援制度との違いと併用について

多くの方が国民健康保険の葬祭費を利用する際、他の支援制度との併用について疑問を抱くことがあります。私たちは、この点について詳しくお伝えします。まず、葬祭費は基本的に故人の親族や遺族が受け取ることができるため、他の制度と組み合わせてより良いサポートを受けられる可能性があります。

例えば、以下のような支援制度と併用することができます:

- 生活保護:経済的に困難な状況にある場合は、生活保護からも支援を受けることができるかもしれません。

- 障害者手当:障害者手当を受給している場合、その手当と葬祭費を同時に得られるケースがあります。

- 各地方自治体独自の支援金:地域によっては独自の葬儀費補助金なども存在するため、自分が住んでいる場所で確認する価値があります。

しかしながら、それぞれの制度には条件や申請方法、さらには併給制限があるため注意が必要です。したがって、事前に調査し、自身に最適なサポートを見つけることが非常に重要です。また、市区町村役場や専門機関への相談も有効です。このようなリソースを活用しつつ、自分たちのお墓参りや葬儀準備を進めましょう。