失業は誰にでも起こり得る状況です。私たちは、失業保険どのくらいもらえるのかを知ることが非常に重要だと感じています。この制度は、経済的な不安を軽減し新しい職を見つけるためのサポートとなります。本記事では、失業保険の具体的な計算方法や受給条件について詳しく解説します。

私たちが失業保険を理解することで、自分自身の権利と選択肢を把握できるようになります。特に、どれだけの期間お金が支給されるのかや、受給額はどう決まっているのかという点は多くの人が気になるところです。この情報を知っておくことで、自分に合った次のステップを考えやすくなるでしょう。

さて皆さんも、「自分の場合はいくらもらえるんだろう」と考えているかもしれません。この疑問に対してしっかり答えていきますのでぜひ最後までご覧ください。

失業保険どのくらいもらえる?具体的な金額の算出方法

失業保険の具体的な金額は、受給者の過去の給与や加入期間によって異なります。私たちはまず、計算方法を理解し、自分がどのくらいの金額を受け取れるかを把握することが重要です。以下では、その具体的な算出方法について詳しく説明します。

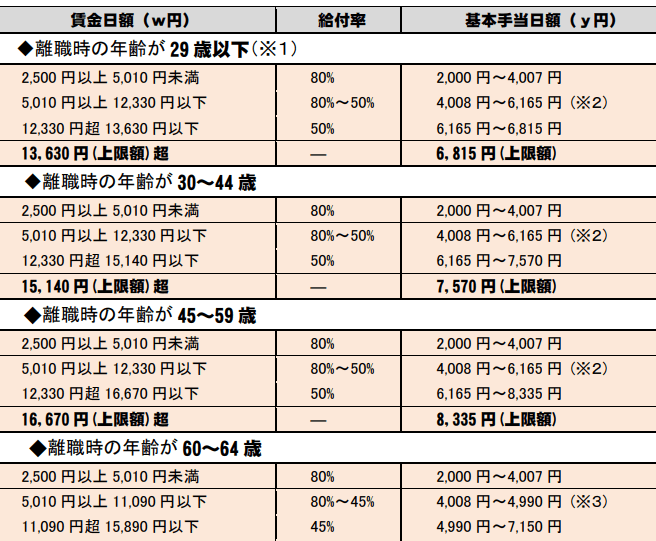

基本手当日額の計算

失業保険は基本手当として支給され、その金額は以下の要素に基づいて決まります。

- 過去の給与: 直近6ヶ月間の賃金から平均月収を求めます。

- 労働者区分: 労働者としての雇用形態によって支給率が異なるため、正社員と非正規職員で変動があります。

- 加入期間: 雇用保険に加入していた期間も大きく影響します。一般的には長く加入しているほど高い金額になります。

これらを考慮した上で、基本手当日額(A)は次のように計算されます。

| 条件 | 支給率 |

|---|---|

| 賃金が80,000円未満 | 50%(最低保障) |

| 賃金が80,000円以上300,000円未満 | 60% |

| 賃金が300,000円以上500,000円未満 | 70% |

| 賃金が500,000円以上 | 80% |

支給総額と受給可能期間

基本手当日額を元に、私たちが実際に受け取る総額は以下の式で求められます。

- 支給総額 = 基本手当日額 × 受給可能日数

受給可能日数は年齢や雇用保険への加入歴によって異なり、最大で330日となる場合があります。このように、私たち一人一人によって支払われる失業保険には差異がありますので、自分自身の状況をよく確認しましょう。

失業保険を受給するための条件とは

失業保険を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。これらの条件は、私たちが実際に受け取れる金額やその期間に大きく影響します。まずは、基本的な要件を確認し、自分自身が該当するかどうかを見極めることが重要です。

主な条件

- 雇用保険への加入歴: 雇用保険に一定期間以上加入していることが求められます。具体的には、一般的に過去2年間で12ヶ月以上の加入が必要です。

- 離職理由: 自己都合退職と会社都合退職では受給資格や支給日数が異なります。特に会社都合の場合、より早くから失業保険の受給が可能です。

- 就労意思の確認: 失業中でありながらも積極的に仕事を探している意思を示す必要があります。このため、定期的なハローワークへの訪問や求人応募などが求められます。

特例措置について

特定の状況下では、一部の条件が緩和される場合もあります。例えば、高年齢者や障害者など特別な支援が必要な方々に対しては、柔軟な対応策があります。また、経済情勢によって一時的な施策として支援内容も変更されることがありますので、その点も注意しましょう。

これらの条件をクリアすることで、「失業保険どのくらいもらえる」の質問にも具体的な答えへと進むことができます。それぞれ自分自身の状況を考慮しながら、制度利用について理解を深めていきましょう。

受給期間とその影響について

受給期間は、失業保険を受け取る際の重要な要素です。この期間によって、私たちが実際にどれだけの金額を受け取ることができるかが大きく変わります。一般的には、雇用保険に加入していた期間や離職理由などによって、この受給期間は異なるため、自分の状況に合った情報を把握することが必要です。

受給可能日数

失業保険の支給日数は主に以下の要素によって決まります:

- 加入期間: 雇用保険への加入歴が長いほど、より多くの日数を受給できます。

- 年齢: 高齢者の場合、通常よりも長い支給日数が設定されています。

- 離職理由: 会社都合退職と自己都合退職では支給日数に差があります。

具体的な支給日数については次の表をご覧ください。

| 加入期間 | 年齢層 | 支給日数 |

|---|---|---|

| 1年以上2年未満 | 34歳以下 | 90日 |

| 35歳以上45歳未満 | 120日 | |

| 45歳以上60歳未満 | 150日 | |

| 60歳以上65歳未満 | 180日 |

影響を与える要因

受給期間には、多くの外部要因も影響します。特に経済状況や地域性などによる求人数や求人内容の変動は重要です。また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で、一時的に政策変更が行われた場合もあります。そのため、常に最新情報をチェックし、自分自身の状態と照らし合わせながら制度利用について考えていくことが大切です。

計算に必要な情報と書類

失業保険の受給額を正確に計算するためには、いくつかの重要な情報や書類が必要です。私たちが準備すべき具体的な内容を理解しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。主に以下の情報と書類を用意する必要があります。

必要な情報

- 加入期間: 雇用保険に加入していた期間は、失業保険の計算に影響します。

- 離職理由: 会社都合退職か自己都合退職によっても支給額は変わります。

- 年齢層: 年齢によって支給日数が異なるため、自分の年齢も確認しましょう。

必要な書類

以下の書類を用意することで、申請手続きが円滑になります:

- 雇用保険被保険者証

- 離職票(離職した際に発行されるもの)

- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)

- 振込口座情報

- 収入証明書(必要に応じて)

これらの情報や書類を整理し、必要時には担当窓口で相談することも大切です。その結果、私たちは「失業保険どのくらいもらえる」かをより正確に把握し、自分自身の状況に合わせた計算が可能となります。

他の支援制度との併用について

、私たちは失業保険の受給が他の支援制度とどのように組み合わせられるかを理解することが重要です。日本には、失業保険以外にも多くの支援制度が存在しており、適切に利用することで生活を安定させる助けとなります。

まず、以下のような制度があります:

- 生活保護: 収入や資産が一定以下の場合、最低限度の生活を保障します。

- 職業訓練給付金: 職業訓練を受けるために必要な費用をサポートします。

- 雇用調整助成金: 企業から解雇されずとも、一時的に休業した場合にその給与補填として利用できます。

これらの支援制度は、それぞれ異なる条件や要件がありますので、自身が該当するかどうか確認し、申請することが大切です。例えば、失業保険を受給しながら職業訓練給付金も申請することは可能ですが、その際には両方の条件を満たす必要があります。

また、併用によって得られるメリットも考慮しましょう。たとえば、失業保険だけでは生活費が不十分である場合でも、生活保護やその他の手当てと組み合わせることで経済的な負担を軽減できる可能性があります。このように複数の制度を活用することで、「失業保険どのくらいもらえる」かだけではなく、それ以上の日常生活への影響についても慎重に考慮することが求められます。

最後に、この情報は各自治体や関連機関から得た最新情報にも基づいているため、自分自身で確認しながら進めることがおすすめです。各種書類や申請方法についても事前に調べておくことで、スムーズな手続きにつながります。