年末調整の季節が近づくと、多くの人が気になるのが火災保険の控除です。私たちは、火災保険に加入している方々が、どれだけの金額を戻ってくるのかを知りたくなるのは当然だと思います。年末調整 火災保険 いくら戻るという疑問は、実際にどのように計算されるのか、そしてその金額が私たちの生活にどのような影響を与えるのかを考えるきっかけとなります。

年末調整における火災保険の重要性

年末調整は、私たちの税務処理において非常に重要な手続きです。特に火災保険料の控除は、年間の税負担を軽減する大きな手段です。火災保険に加入している場合、控除対象となるため、しっかりと活用しましょう。

火災保険に関する控除は、所得税と住民税の両方に影響します。そのため、私たちの経済的な余裕を生む要素とも言えます。具体的な控除額は、保険料の金額や契約内容により異なるため、確認が必要です。一般的に、控除額は保険料の一部で、上限が設定されています。例えば、控除対象になる保険料は年間で最大で5万円です。

火災保険の控除は、私たちにとって利益をもたらします。控除を受けることで、税金の負担が軽減され、この結果、生活費や貯金に回せる資金が増えます。また、万が一の事態に備えて火災保険に加入することは、リスク管理の一環です。

私たちが火災保険を選ぶ際には、複数の保険会社やプランを比較することが大切です。各社の保険内容や保険料はさまざまであり、適切な選択が控除額にも影響します。事前に資料を整え、必要な書類を把握しておくことが、年末調整の際にスムーズな手続きを保証します。

火災保険料の控除対象

火災保険の控除対象は、私たちの税負担を軽減する重要な要素です。適切な条件を満たすことで、所得税や住民税の控除が受けられます。

控除対象となる条件

火災保険料の控除対象となる条件は以下の通りです。

- 保険契約が自宅用であること: 自宅に掛けている火災保険料が対象。

- 一時払い・年払いのいずれか: 保険期間に応じた支払い方法が選べる。

- 加入者が本人の場合: 自分名義の契約が条件。

- 一定の保険金額以上: 控除の対象金額は、支払った保険料のうち一定額に限られる。

条件を満たすことで、年間最大5万円の控除が受けられる可能性があります。記録を正確に保管し、必要書類を整えると、控除手続きがスムーズに進みます。

非対象となるケース

火災保険料が控除対象外となるケースも把握しておく必要があります。

- 賃貸住宅に掛ける保険: 賃貸物件に適用される保険は対象外。

- 友人や親族名義の契約: 他者名義の保険契約は認められない。

- 保険期間が短いやつ: 一時的な保険契約は控除されない。

- 事業用の保険: 事業活動に関連する保険は対象外。

年末調整で戻る金額の計算方法

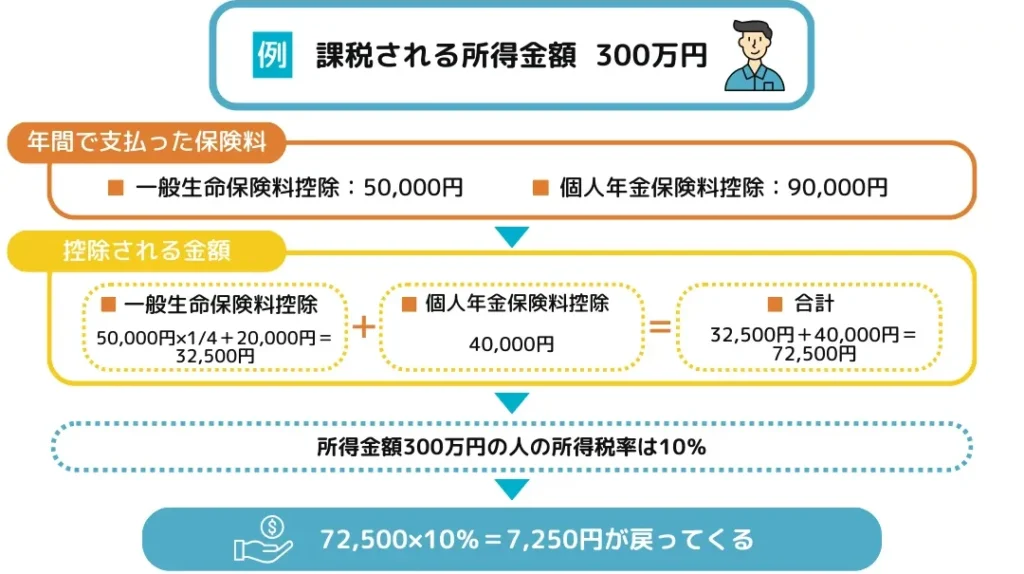

年末調整で戻る金額は、火災保険料の控除額を基に算出されます。この計算方法を理解することで、私たちはより具体的な金額を見込めます。

計算式の解説

火災保険の控除額は次の計算式を用いて求めます。

控除額 = 火災保険の年間保険料 × 10%(所得税の場合)

年間保険料が5万円まで控除対象となるため、最大の戻り金額は5,000円となります。

例えば、年間保険料が4万円であれば、戻り金額は4,000円です。住民税については、基本的に同様の計算式が適用されますが、税率が異なるため注意が必要です。

実際の戻り金額の例

実際の戻り金額をいくつかの例で考えます。

- 年間保険料が3万円の場合、戻り金額は3,000円。

- 年間保険料が5万円の場合、戻り金額は5,000円。

- 年間保険料が7万円の場合、戻り金額は5,000円(上限のため)。

火災保険の選び方とパターン

火災保険を選ぶ際には、適切な保険の種類や特徴を理解することが重要です。以下に、重要なポイントを詳しく説明します。

保険の種類と特徴

私たちが知っておくべき火災保険の種類には以下があります。

- 一般火災保険: 主に住宅に適用され、火災だけでなく、風水害や盗難などもカバーすることが可能です。特に、自宅用の保険契約として人気です。

- 住宅総合保険: 家庭に関連するリスクを包括的にカバーする保険です。火災以外にも、落雷や爆発なども対象となります。多様な補償内容があって利用者に選ばれることが多いです。

- 賃貸住宅用保険: 賃貸物件に住む私たちのための保険です。一般的に家財のみがカバーされ、建物自体の補償はありません。賃貸契約者向けの手頃な選択肢です。

- 法人向け火災保険: 事業用の建物や設備を保護するための保険です。事業に伴うリスクを特に考慮しています。企業が負う火災のリスクを軽減する助けになります。

事例に見る最適な選択

例えば、私たちが新居を購入する際には、一般火災保険を選ぶのが好ましいケースです。火災や水害のリスクが高く、広範囲な補償が得られます。また、賃貸住宅に住む私たちには、賃貸住宅用保険が必要です。

さらに、もし私たちがビジネスを持っている場合、法人向け火災保険を考慮すべきです。この選択肢は、事業にとって重要な資産を保護します。補償内容を比較したり、必要なオプションを検討したりすることで、私たちのニーズに最適な保険を見つけることができます。

年末調整をスムーズに行うためのポイント

年末調整を効率よく進めるためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。まず、必要な書類を事前に用意することが大切です。火災保険の契約書や支払い証明書など、関連する書類が整理されていると、手続きが円滑に進みます。

次に、控除対象の条件を確認することも必要です。例えば、自宅用の保険契約であることや、一時払いまたは年払いであることなど、条件を満たすことで控除が受けられます。これを確認し、計画的に準備を進めましょう。

また、控除額の計算方法を理解することも不可欠です。火災保険の控除額は、「控除額 = 火災保険の年間保険料 × 10%」という計算式で求められます。年間保険料が5万円まで控除対象なので、最大5,000円の戻り金が期待できます。

さらに、保険の種類をしっかり把握することも忘れずに。一般火災保険、住宅総合保険、賃貸住宅用保険、法人向け火災保険など、さまざまな選択肢があります。それぞれの特徴を考慮し、自分たちに最適な保険を選ぶことが重要です。

Conclusion

火災保険の控除を活用することで私たちの税負担を軽減し、生活費や貯金に充てる資金を増やすことができます。年末調整の手続きは重要ですが、必要な書類を整え控除対象の条件を確認することでスムーズに進められます。火災保険を選ぶ際には、各保険の特徴を理解し、自分たちに合ったプランを見つけることが大切です。これらのポイントを押さえ、賢く年末調整を行いましょう。