社会保険料の引き落としが始まるタイミングについて、私たちは多くの人が疑問を抱いていることを知っています。特に新社会人や転職を考えている方にとって、社会保険料はいつから引かれるのかという点は重要な情報です。これを理解することで、将来の生活設計がよりスムーズになります。

社会保険料の基本知識

社会保険料は、国家や地方自治体が提供する社会保障制度に必要な資金を賄うための重要な費用です。私たちの生活や働き方に関わるさまざまな側面を理解することが、将来に向けた計画を立てる上で非常に重要です。

社会保険料とは

社会保険料とは、私たちが受ける医療、年金、失業保険などの社会保障のために支払う金額を指します。これらの保険は、事故や病気に遭った際の経済的な負担を軽減します。具体的には、以下のような保険料が含まれます。

- 健康保険料: 医療費の一部を負担するための保険料。

- 年金保険料: 老後の生活をサポートするための保険料。

- 雇用保険料: 失業時の生活を支援するための保険料。

私たちが社会保険料を支払うことで、これらの制度を維持し、共通の利益を享受できます。

社会保険の種類

私たちが関わる社会保険には、以下の主な種類があります。

- 健康保険: 医療サービスを受ける際に必要な保険。

- 年金: 老後の生活を保証する年金制度。

- 雇用保険: 仕事を失った場合の経済的支援を提供。

- 介護保険: 高齢者や障がい者の介護を担う制度。

社会保険料が引かれるタイミング

社会保険料が引かれるタイミングは、雇用形態や入社時の手続きによって異なる。理解しておくことで、収入の管理が容易になる。

雇用形態による違い

雇用形態によって社会保険料の開始時期が変わる。以下に、主な雇用形態別の特徴を示す。

- 正社員: 入社日に社会保険料が引かれ始めることが多い。

- 契約社員: 契約内容に基づき、社会保険に加入する場合、入社日に引かれる。

- アルバイト・パート: 社会保険の加入資格がある場合、勤務開始から数ヶ月以内に引き落としが始まることがある。

社会保険に加入できるかどうかは、働く時間や収入によって影響される。

入社時の手続き

入社時に行う手続きが、社会保険料の引き落とし開始に影響を与える。必要な手続きは以下の通り。

- 雇用契約書の提出: 雇用契約書に基づき手続きが進む。

- 健康保険、年金の加入手続き: 提出した書類に基づき、必要な保険に加入。

- 給与の計算: 入社後、初月の給与から社会保険料が引かれるため、納税額の確認が必要。

社会保険料の計算方法

社会保険料の計算は、基本的な仕組みを理解することでスムーズに行えます。以下に、主な計算方法について説明します。

基本的な計算式

社会保険料の基本的な計算式は、給与の額面×保険料率です。この保険料率は、各保険制度によって異なるため、具体的にどのくらいを納めるかは個々の条件に依存します。例えば、健康保険料や年金保険料などがあります。データによれば、健康保険の保険料率は約9.15%(2023年)であり、この率の変動が給与にどのような影響を与えるのかを理解することも重要です。そして、給与が変わると、引かれる社会保険料も変わります。

収入による変動

収入は、社会保険料に直接影響を与えます。一般的に、月収が上がると、引かれる社会保険料も増加するのが普通です。たとえば、年収が400万円未満の場合、年間の保険料は約40万円程度となりますが、800万円を超えるとそれ以上の額に変わります。また、パートやアルバイトの場合、勤務時間や時給によって保険料が変動することもあります。これにより、どのような形態で働くかが、保険料に与える影響を考慮する必要があります。

社会保険料の負担割合

社会保険料の負担は、労働者と事業主の双方に関連する重要な要素です。労働者が支払う社会保険料の割合は、事業主が負担する分と合わせて、全体の保険料を構成します。

労働者と事業主の負担

労働者は自分の給与から社会保険料が引かれ、その額は雇用契約に基づいて決まります。具体的には、健康保険、年金、雇用保険の各保険料率によってその額は異なります。一方、事業主も同様に、労働者の給与に基づいて保険料を負担します。この負担割合は一般的に以下のように分配されます:

- 健康保険:労働者と事業主がほぼ半分ずつ負担

- 年金保険:基本的に労働者と事業主が均等に負担

- 雇用保険:労働者の負担が少し多く、事業主が補完する形

このように、労働者と事業主の負担割合は保険の種類に応じて異なる。また、労働者の雇用形態や給与水準によっても変動するため、注意が必要です。

年齢による差異

社会保険料には年齢によって異なる負担割合が存在します。特に年金保険に関しては、年齢が上がるにつれて保険料の計算が変化します。たとえば、20代の労働者と50代の労働者では年金受給額と保険料負担が異なります。具体的には、年齢層によって以下のような差異があります。

- 若年層:主に就業初期。比較的低い保険料負担。

- 中堅層:給与も上がり、保険料も共に増加。

- 高齢層:年齢が進むほど受給権までの期間が短縮するため、負担と利益のバランスが重要。

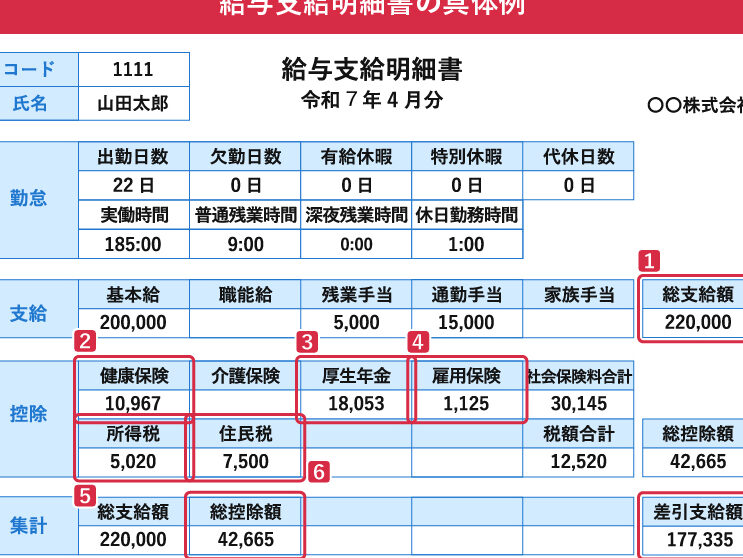

給与明細の確認方法

給与明細の確認は、私たちの所得や社会保険料を理解する上で重要です。給与明細には、給与の詳細や各種控除が記載されています。

社会保険料の項目

給与明細に記載される社会保険料の項目は以下の通りです。

- 健康保険料: 医療サービスを受けるために必要な保険料。

- 年金保険料: 将来の年金受給に関わる保険料。

- 雇用保険料: 失業時の給付を受けるための保険料。

- 介護保険料: 40歳以上の人が支払う介護支援を目的とした保険料。

これらの項目が給与明細にどのように記載されているかを確認することで、具体的な社会保険料の額を把握できます。

確認すべきポイント

給与明細を確認する際、いくつかのポイントに注意が必要です。

- 社会保険料の合計額: 各項目の合計が正しいかどうか確認しましょう。

- 控除の内訳: 各控除がどのように計算されているかを理解することが重要です。

- 月ごとの変動: 給与や労働時間に伴う変動があるかをグラフやリストで追跡します。

- 雇用保険の加入状況: 雇用保険に加入しているかどうかもチェックします。

結論

社会保険料についての理解は私たちの将来にとって重要です。新社会人や転職を考えている方々は特に、いつから引かれるかを把握することで生活設計がスムーズになります。雇用形態や手続きによって異なる引き落としのタイミングを知っておくことで、経済的な準備ができます。

また、社会保険料の計算方法や負担割合を理解することで、給与明細をチェックする際の参考になります。私たちが支払う保険料は、医療や年金、失業保険などの社会保障制度を支える大切な資金です。これからの生活を見据えた計画を立てるためにも、社会保険料に関する知識を深めていきましょう。