厚生年金被保険者について知っていますか?私たちの生活に欠かせない年金制度の一部であり、将来の安心を支える重要な役割を果たしています。この記事では、厚生年金被保険者とは何かをわかりやすく解説し、私たちが知っておくべきポイントをお伝えします。

厚生年金とは

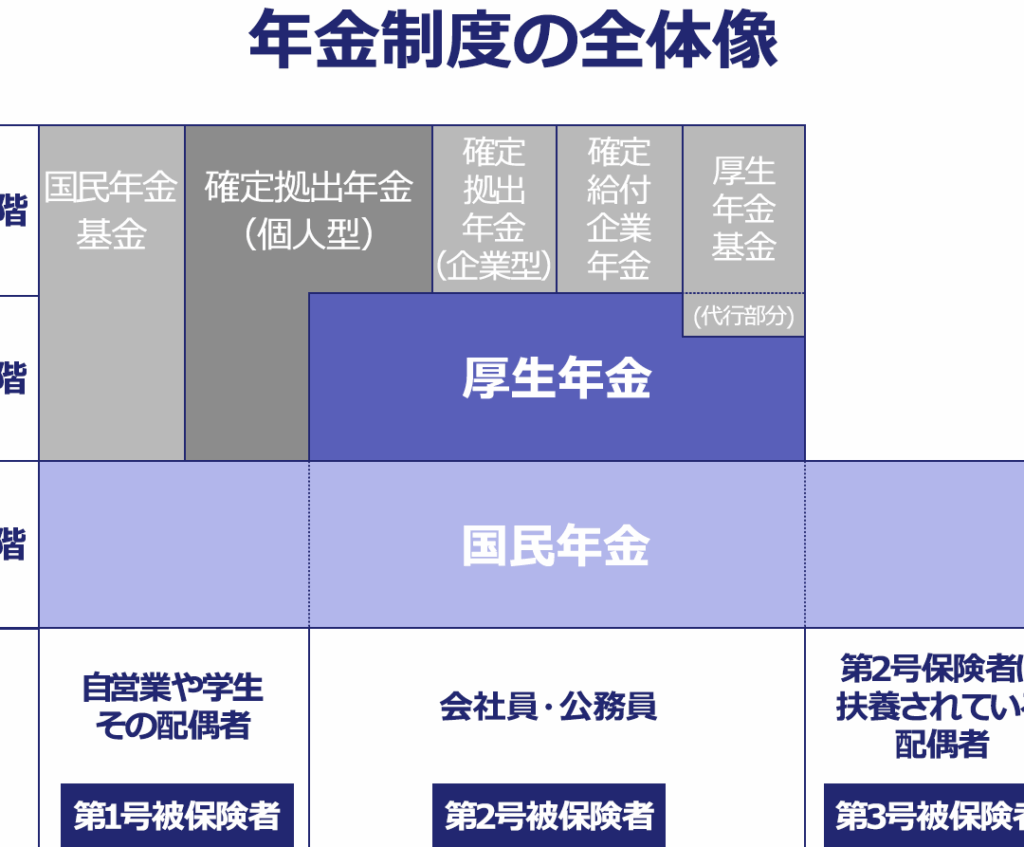

厚生年金は、日本の公的年金制度の一部であり、主に民間企業に勤める従業員やその家族を対象としています。どのように機能するかというと、労働者が給与から一定割合を納め、将来の年金受給に備えます。また、雇用主も同等の金額を負担します。この制度は、老後の生活を支えるための重要な保障となります。

例えば、厚生年金の加入者は65歳からの老齢年金を受け取りますが、条件が満たされれば早期に受給できる場合もあります。年金額は、加入期間や納付金額に基づいて計算され、多様な要因が影響します。したがって、長期間の加入が年金受給額の増加に繋がります。

また、厚生年金は障害や死亡による給付も提供します。もし加入者が病気や事故で働けなくなった場合、障害年金が支給されます。また、加入者が亡くなった際には遺族に対する年金も存在し、家族をサポートします。このように、厚生年金制度は将来のリスクに備えるための強力な手段です。

被保険者の定義

被保険者とは、厚生年金制度に加入している者を指します。この制度では、給与の一部を納付し、老後や障害時に年金を受け取る権利が得られます。一般的に、厚生年金の被保険者にはいくつかの基準があります。

基本的な条件

被保険者となる基本的な条件には以下があります:

- 国民年金に加入していること。

- 年齢が20歳以上であること。

- 労働契約に基づく雇用状態であること。

この条件を満たすことで、労働者は厚生年金に自動的に加入する資格を持ちます。

対象者の種類

対象者には、主に以下のような人々が含まれます:

- 正社員: フルタイムで働く人々。

- パートタイム社員: 週20時間以上働く人々。

- 契約社員: 期間を定めて雇用される人々。

厚生年金の制度

厚生年金制度は、日本の主要な公的年金制度の一部であり、私たちが老後に受け取る年金の基盤を形成する。主に民間企業に勤務する従業員が対象で、この制度に加入することで、職業生活の終わりに向けた準備が進む。

保険料の仕組み

保険料は私たちの給与から天引きされる。雇用主も同額を負担するため、両者が協力して制度を支えている。具体的には、以下のような仕組みになっている:

これにより、私たちの将来の年金額が決まる。保険料は65歳からの年金受給資格に影響を与えるため、継続的な納付が重要だ。

年金給付の内容

年金給付は、加入期間や納付金額に応じて異なる。厚生年金制度には、以下のような給付が含まれる:

被保険者のメリット

被保険者としての厚生年金制度には、さまざまなメリットがあります。これらの特徴は、私たちの生活や将来的な安定に大きく寄与します。

老後の安定

老後の経済的な安定を実現するため、厚生年金は重要な役割を果たします。被保険者は、以下の利点を享受します。

- 老齢年金を受け取る権利: 65歳からの定額年金が支給され、生活基盤を確保。

- 加入期間に応じた年金額: 納付金額と加入期間に基づき、年金額が算定されるため、長期的な計画に役立つ。

- 物価変動に対応: 年金額は物価変動に応じて調整されるため、実質的な生活水準の維持が図れる。

老後に安心して過ごすための支えになる制度です。

医療や福祉へのアクセス

厚生年金制度には、医療や福祉サービスへのアクセスのメリットもあります。これにより、以下の特典が得られます。

- 医療費の負担軽減: 医療保険と連携し、必要な医療サービスを受けやすくなる。

- 障害年金の支給: 障害が発生した際、経済的な自立を支えるための給付金が支給される。

- 遺族年金の保障: 被保険者が亡くなった場合、残された家族への保障が提供される。

今後の課題

厚生年金制度には様々な課題が存在します。まず、制度の持続可能性が大きな問題です。少子高齢化が進行する中、納付者が減少する一方で、受給者が増加するため、制度を支える資金が不足する可能性があります。また、年金の額が生活費に対して不足することが懸念されています。

次に、被保険者の認識不足も指摘されます。多くの人が厚生年金の仕組みを理解していないため、適切な納付が行われないことがあるのです。この認識不足を解消することが、制度の健全な運営にとって重要です。教育や情報提供の充実が求められます。

さらに、制度の変革に関する議論も活発化しています。現在の制度を維持することが難しい状況にあるため、実際的な改革が必要です。例えば、受給開始年齢の引き上げや、保険料の見直しが挙げられます。これらの変化が、私たちの将来にどのような影響を与えるかを真剣に考える必要があります。

元気な高齢者が増える中、フルタイムで働くことが難しい場合もあるでしょう。そうした方々に対して、柔軟な働き方を提供する制度改革が期待されます。これにより、年金制度への加入者を増やし、制度の持続可能性を高めることができるでしょう。

また、生活環境の変化に伴う年金の適応も重要な課題です。物価の変動に応じた年金額の調整が必要です。この調整によって、老後の生活水準を確保することが可能になります。

Conclusion

厚生年金被保険者としての理解は私たちの将来にとって非常に重要です。この制度を通じて、老後の経済的安定を確保し、さまざまなリスクに備えることができます。私たちが納付を続けることで、将来的に受け取る年金額が大きく影響されるため、しっかりとした知識を持つことが必要です。

また、厚生年金制度の課題にも目を向けることで、より良い制度を作り上げていくための一助となります。私たち全員がこの制度に関心を持ち、理解を深めることで、より安心して未来を迎えることができるでしょう。