介護保険は私たちの生活において重要な役割を果たしていますが、実際に介護保険 いくらかかるのか、気になる方も多いでしょう。高齢化社会が進む中で、介護に関する費用はますます注目されています。私たちが知っておくべきポイントや、保険料の具体的な計算方法について詳しく解説します。

介護保険の仕組み

介護保険は、高齢者や障害者が必要とする介護サービスを支援するために設立されています。介護が必要な方への備えを提供し、経済的負担を軽減する仕組みです。

介護保険の目的

介護保険の主な目的は、高齢者やその家族の生活の質を向上させることです。具体的には、以下のような点を重視しています。

- 必要な介護サービスの提供: 利用者に応じたサービスを支援し、安心して生活できる環境を整える。

- 負担の軽減: 家族の介護負担を軽減し、仕事や生活との両立を図る。

- 地域社会の支援: 地域内での自立した生活を可能にし、社会全体の福祉向上を促進する。

対象者の条件

介護保険の対象者には、いくつかの条件があります。以下のように分類されています。

- 65歳以上の高齢者: 自立支援の観点から、一定の要介護認定を受けることが必要です。

- 40歳から64歳の方: 特定疾病にかかり、介護が必要な状態である場合、対象となります。

介護保険の費用

介護保険の費用は、個人の状況や必要なサービスによって変動します。ここでは、月額保険料の算出方法と自己負担額の概算について詳しく説明します。

月額保険料の算出方法

介護保険の月額保険料は、被保険者の年齢や所得に基づいて決まります。具体的な計算方法は次の通りです。

- 65歳以上の方: 所得に応じた標準保険料が設定され、その額に左記の所得段階が影響します。

- 40歳から64歳の方: 特定疾病にかかる場合、加入者としての保険料が発生します。

- 保険料の見直し: 毎年、介護保険制度の見直しにより保険料が変動することがあります。

保険料の目安として、約4,000円から6,000円程度が一般的です。

自己負担額の概算

自己負担額は、受ける介護サービスの種類や頻度、利用者の所得によって異なります。以下のポイントを考慮します。

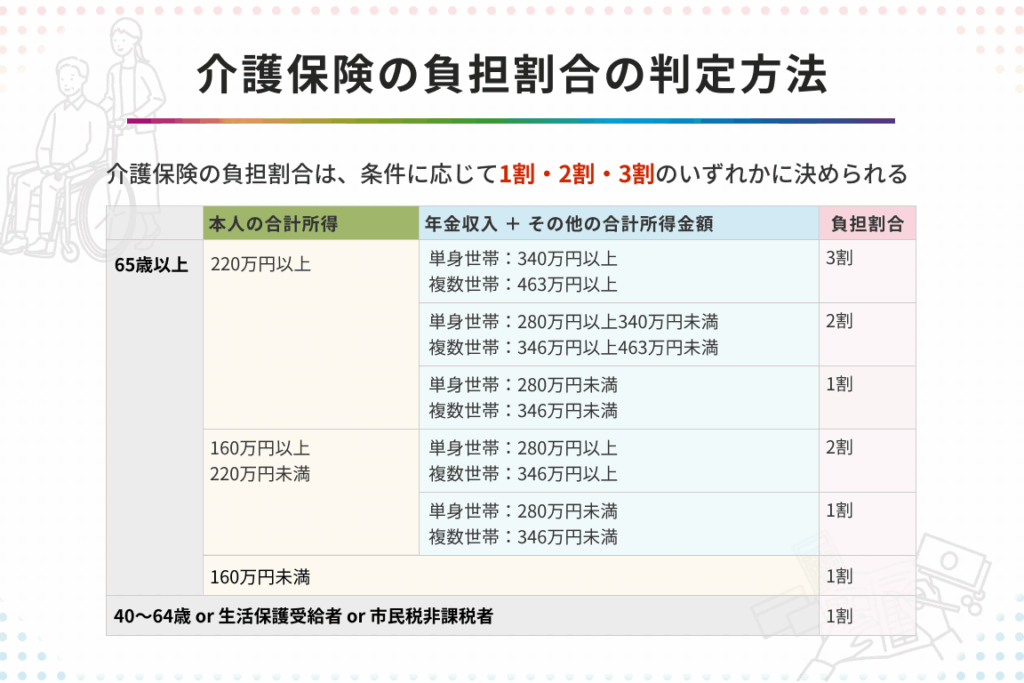

- サービス利用料金の割合: 介護サービスの利用者は、通常、介護費用の1割を自己負担することになります。

- 高所得者の場合: 所得が高い場合、自己負担割合が2割または3割に増加します。

- 利用可能な自己負担上限額: 利用者の所得に応じて、自己負担額には上限が設定されることがあります。

たとえば、月に10万円の介護サービスを利用した場合、自己負担額は1割であれば約10,000円になります。高所得者の場合は、20,000円や30,000円に増える可能性があります。

サービス別の介護保険費用

介護保険費用は、提供されるサービスの種類によって異なる。特にホームケアサービスと施設入所サービスには、各々異なる料金体系がある。それぞれの詳細を見ていこう。

ホームケアサービス

ホームケアサービスは、在宅での介護を受ける方に対して提供されるものである。利用者のニーズに応じて、個別の支援が行われる。具体的な費用は以下の通りだ。

- 訪問介護サービス: 1回のサービスで約3000円から5000円が必要となる。サービス頻度によって総額は変動する。

- デイサービス: 1日の利用で約5000円から7000円程度。定期的な利用が多い。

- 訪問入浴サービス: 1回あたり4500円から7000円。利用回数に応じた費用がかかる。

自己負担は通常、これらのサービス費用の1割である。高所得者の場合、負担額が2割もしくは3割になることがある。

施設入所サービス

施設入所サービスは、専門の介護施設で提供されるサービスだ。こちらも使用する施設やサービスによって費用が異なる。具体的には次のような料金が発生する。

- 特別養護老人ホーム: 月額約10万円から30万円。施設の立地やサービス内容によって変わる。

- 介護老人保健施設: 月額約15万円から25万円。医療と介護の両方を提供する。

- 有料老人ホーム: 月額約20万円から50万円。サービスの質や個室の有無に影響される。

介護保険を活用するメリット

介護保険の利用には多くの利点がある。まず、経済的負担の軽減が期待できる。介護サービスの自己負担が通常1割に設定されているため、利用者は大きな金銭的負担を感じにくい。たとえば、月に10万円のサービスを利用した場合、私たちの自己負担は約10,000円で済む。特に高所得者の場合は負担が増えるが、依然として政府の支援によって軽減されることが多い。

次に、質の高いサービスを受けられる。介護保険を利用することで、訪問介護やデイサービスといった多様な選択肢が提供される。私たちはそれぞれのニーズに応じたサービスを選択しやすくなる。また、各サービスは専門のスタッフによって提供されるため、安心して利用できる。

さらに、家族の負担を軽減できる。介護が必要な日常生活のサポートを受けることで、私たちの家族にかかる精神的・肉体的負担が減少する。例えば、訪問介護を利用することで、定期的なサポートを受けられ、家族が他の業務に集中できる時間が増える。

また、介護保険は地域の支援を促進する。地域とのつながりを深め、私たちの生活の質を向上させるサービスが充実している。地元のデイサービスや地域密着型の支援など、地域に根ざしたサービスの活用がより一層可能になる。

介護保険の今後の展望

介護保険制度の今後は、いくつかの重要な要素に影響される。我々は、高齢化が進む中で、制度の持続可能性や質の向上に注目する必要がある。

まず、利用者のニーズの変化が考慮される。高齢者人口の増加や、認知症患者の増加により、介護サービスの多様化が求められる。我々の地域社会で提供されるサービスも、これらのニーズに基づいて進化するだろう。

次に、財政的な課題が不可避となる。介護保険の負担を軽減するために、政府は新たな財源を模索するはずだ。地域包括ケアシステムの強化により、地域資源の活用が進むことも期待される。

さらに、技術革新も注目に値する。AIやロボット技術の導入は、介護の負担を軽減し、効率を向上させるだろう。たとえば、自動化した介護機器の活用が進むことで、サービスの質や迅速さが向上する。

介護人材の育成も課題となる。我々は、介護職の魅力向上に向けた取り組みを行い、若い世代に介護職を選ぶよう促す必要がある。キャリアアップや研修制度の充実は、関心を引く要素となるだろう。

Conclusion

介護保険は私たちの生活に不可欠な制度であり高齢化社会においてその重要性が増しています。費用や保険料の理解が進むことで、より多くの方が適切なサービスを受けられるようになります。自己負担の軽減や質の高いサービスの提供は、利用者やその家族にとって大きなメリットです。今後も制度の持続可能性やサービスの向上が求められますが、私たちがこの制度を活用することで、より良い介護環境を築いていけると信じています。